“预期性哀伤”是临终病人的家属往往会经历的一系列悲伤反应,也是医学界面对的挑战之一。有见及此,香港大学临床医学学院医学伦理及人文学部助理讲师王琦森将计算机游戏融入医科课程,通过创新教学法,让医科生设身理解病人家属的“苦”,更获颁《泰晤士高等教育》(THE)首设的亚洲区“年度最创新教师奖”。王琦森向《星岛》表示,自己曾耗时4个月反覆体验游戏,冀精准设计教学内容。

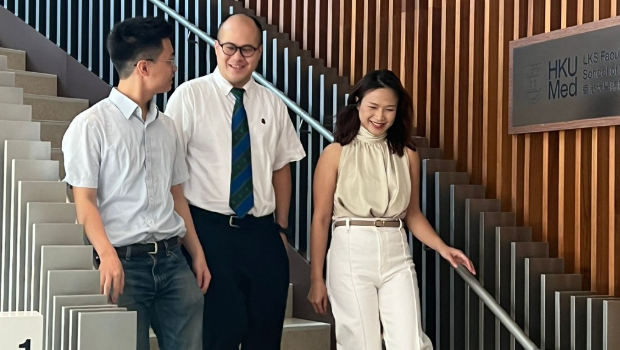

▲王琦森(中)将电脑游戏融入医学人文课程,让医科生切身感受晚期病人家属所面对的“预期性哀伤”。旁为林家齐(左)及Sharon(右)。

激发对死亡议题学习动机

医学人文学课程是港大医学院的医科必修科目,内容包括参观医院殓房,帮助学生反思自身在关怀丧亲家属过程中的角色。然而,于2022年疫情严峻时期,参观活动被逼暂停,为克服挑战,王琦森积极探索替代方案,最终创立了今次获奖的教学法。

王琦森表示,当时“误打误撞”地选用了一款名为《癌症似龙》(That Dragon, Cancer)的游戏,他将此游戏正式引入医学人文选修课程,融入医学院内外全科医学士(MBBS)二年级课程中。游戏让学生得以“设身处地”,亲历病患家属在照顾罹患绝症亲人时所经历的关键情感时刻,深刻体验预期性哀伤的复杂性。

“课程最大挑战是激发学生对死亡议题的学习动机。”王琦森透露,自己曾耗时4个月反覆体验游戏,以精准设计教学内容,而学生的反馈印证其成效,“他们不仅感受到病人之痛,更触发自身未解的哀伤经验。”

内外全科医学士五年级学生林家齐及六年级学生Sharon,均曾修读王琦森的“预期性哀伤”选修课。Sharon表示,自己幼年经历过3次大手术,在体验游戏时,让她更深切地体会其父母当年的心情。游戏中最令她震撼的情节,是当两名虚拟家长得知儿子罹患绝症后的心理反应——玩家被带到一片海上,无论如何划船都无法抵达目的地。她初时甚至以为是计算机“Hang机”,后来才领悟这正是象征家属面对噩耗时强烈的无助感。

未来聚焦课堂讨论深度

Sharon认为,王琦森的游戏教学模式有系统且循序渐进,不仅善用科技,更促使医科生直接面对死亡议题,“作为医生,不仅是医治病患,与家属的沟通亦是必备的医德。此游戏提醒我,在临床环境中,病人、家属、朋友、照顾者乃至医生自身,都在共同经历同一事件。”

林家齐则指出,游戏提供第一身视角,让玩家代入不同角色去经历生死情境,令他认识到医生在交代病情时,不应仅从单一角度出发,而需多角度考量各方的感受和处境。他引用电影《破.地狱》中的对白“生人都有好多地狱”,感悟到医生不仅是治疗者,更是病人家属的陪伴者,可陪伴他们渡过其人生的困难时刻。

问及会否尝试再优化或更改课程中所使用的游戏,王琦森强调该游戏“有血有肉”的特质难以替代,“(游戏的)创作者是患者家属,这种真实性无可复制”,并指未来将更聚焦课堂讨论深度,例如融入华人社会特有的哀伤文化与家庭决策模式。

以上内容归星岛新闻集团所有,未经许可不得擅自转载引用。